Educação do campo: "Pra ser uma educação, tem que ter realmente a identidade camponesa..."

- linha1ppgeci

- 18 de fev. de 2021

- 5 min de leitura

Estudantes do Mestrado em Educação, Cultura e Identidades do PPGECI à época, em 2017, Rigoberto Arantes, Marcos Antonio Soares e Lidia Rodrigues fizeram uma pesquisa, na disciplina Movimentos Sociais, Identidades e Cidadanias Interculturais, sobre os discursos de Educação e Educação do Campo no âmbito do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), buscando analisar pontos de aproximação e distanciamentos nos discursos das lideranças e dxs educadorxs do movimento e procurando também compreender os desafios que existem para o avanço desta luta.

Com base no problema da pesquisa, a equipe optou pela entrevista narrativa, com base em um roteiro de cinco questões foram definidas levando em consideração as especificidades de cada sujeito da pesquisa, além da observação participante em dois eventos: o "Seminário de Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola: o que nos une da diversidade?", realizado na sede do Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA) em Glória do Goitá – PE (5 e 6/09/2017), e o "Seminário Nacional do MST: o legado de Paulo Freire", realizado no Centro de Formação Paulo Freire, no Assentamento Normandia em Caruaru – PE (18 a 22/09/2017).

Cenas do "Seminário Nacional do MST: o legado de Paulo Freire", Centro de Formação Paulo Freire, no Assentamento Normandia em Caruaru (18 a 22/09/2017).

"Seminário de Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola: o que nos une da diversidade?", Serta, Glória do Goitá (5 e 6/09/2017)

As entrevistas narrativas foram muitíssimo importantes para o conhecimento das dimensões político-ideológicas e do contexto social que envolve a luta dos povos do campo por uma educação contextualizada e que responda às necessidades e aos projetos dessas classes trabalhadoras. A educação do campo foi problematizada a partir da questão das identidades das populações do campo:

““E quando você vai perdendo essa essência, de você muitas vezes né, só trabalhar os conteúdos programáticos e se esquecer de trabalhar essa questão né da própria comunidade, a identidade do resgate da identidade, aí eu acho que a educação do campo ela vai se (pausa) desgastando e (pausa) e deixa de ser educação [...] Eu acho que educação do campo, pra ser uma educação do campo tem que ter realmente a identidade camponesa, tem que ter esse resgate, tem que você trabalhar a realidade do campo.” (entrevista de C. axs pequisadorxs, set. 2017).

As propostas pedagógicas privilegiadas pelos sujeitos que defendem e constroem a política de educação do campo volta-se, portanto, para a constituição de práticas pedagógicas contextualizadas com o modo de vida dos sujeitos do campo. Isto é o que está por trás da proposta que toma a horta agroecológica como prática pedagógica integrativa das dimensões da vida cotidiana e do conhecimento.

“[...] com a horta a abre-se o caminho da gente tá debatendo questões do parâmetro nacional curricular, questões de educação ambiental. Então contempla-se a discussão com a horta no modelo que já parte pra uma parte política, que é esse modelo de agricultura convencional carregada de agrotóxico né, que explora o trabalhador camponês no campo... e daí então, no contexto com essa horta agroecológica já é um incentivo de provar pra eles, e pra própria família deles, que a partir de uma simples hortaliça consegue produzir sem esse uso de agrotóxico né. E no campo cognitivo como é que a gente pode tá indicando esses elementos que de fato contribuirá na formação desse sujeito? Ah, o ato do semear, do cuidar com a terra, o preparo, então, a visibilidade do ciclo da vida né, a biologia ali presente... então, a interdisciplinaridade... que não é fácil de acontecer. [...] conteúdos que contemplem o viés da horta com a matemática, conteúdos da disciplina matemática com o português [...] ah gêneros textuais... qual é ah, ah, onde é que tá receitas, lenda, parlenda... então a formação de palavras. Então, dependendo do nível da turma, do conhecimento aprofunda-se na questão da exigência da pergunta né, do exercício de envolver as outras disciplinas, a própria história, a geografia, e daí então na nossa vida tá tudo ao mesmo tempo, e nas disciplinas é compartimentada né, até nossos estudos na faculdade é dividido por disciplina isoladamente, mas, no dia a dia, na nossa vida tá tudo ao mesmo tempo acontecendo... e daí fazer com que isso aconteça no campo educacional”

(entrevista de JMP axs pequisadorxs, set. 2017).

A entrevistada mostra como uma prática que parece relativamente simples, a implantação de uma horta comunitária na escola, abre caminhos para uma prática pedagógica interdisciplinar, que é desafiadora seja pela extensão e profundidade dos conhecimentos que podem ser articulados a partir desta prática, seja porque se distancia da educação disciplinar que é a forma (con)sagrada pelas faculdades de pedagogia para formar professorxs do ensino básico. Por isto a necessidade de investimento na formação continuada de professores, investimento este que vem sendo feito sistematicamente pelo MST.

“[...] então há uma preocupação em nós do movimento, do MST, de fazer a formação continuada, para que se entenda qual é o propósito político pedagógico na construção de uma sociedade que a gente quer. Porque não adianta a gente tá discutindo uma questão amplamente voltada, só especificamente, só de uma escola... mas só que essa escola se encontra numa comunidade e essa comunidade tem uma visão de sociedade que é contra esta que é imposta ao que tá acontecendo agora. Então o que é que a gente vai se apropriar do Estado, com um avanço na educação do campo, é justamente nisso, nós do MST a gente tem uma linha de raciocínio de transformação, de luta de classes”. (entrevista de JMP axs pequisadorxs, set. 2017).

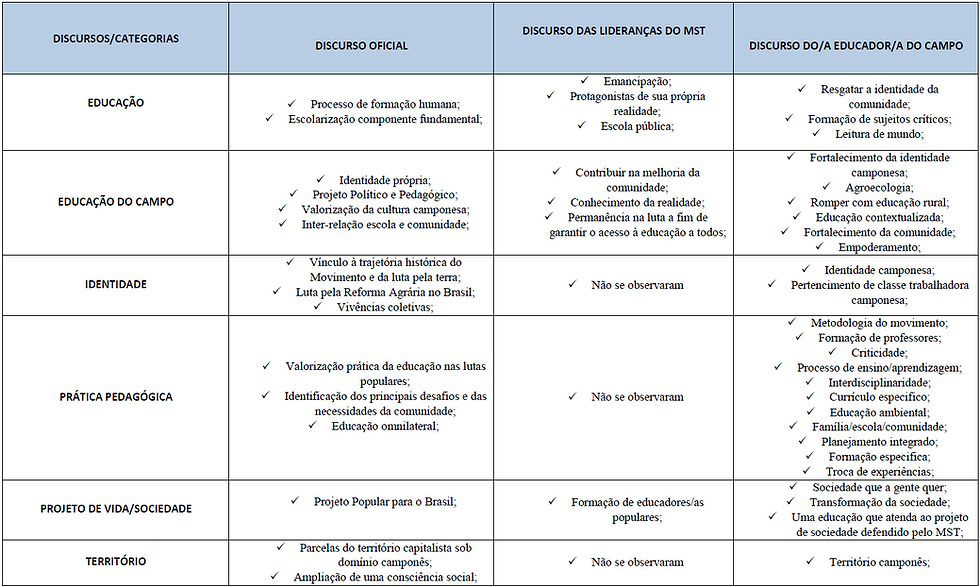

A análise dos dados foi feita com base no método de análise de conteúdo, a partir das seguintes categorias: Educação; Educação do Campo; Identidade; Prática Pedagógica; Projeto de vida/sociedade e Território/Territorialização.

Ao final do relatório de pesquisa, a equipe de pesquisadores fez algumas considerações bastante interessantes, reproduzidas a seguir.

I. O campo brasileiro foi (ainda é) o lugar das ausências. O lugar aonde as políticas públicas nunca chegavam (chegam), condenando os campesinos ao analfabetismo, e, quando se garante a escola no campo, essa escola tem uma lógica urbano-cêntrica, desconsiderando as culturas e as identidades campesinas. Dessa forma, os movimentos sociais do campo, em suas lutas por terra e trabalho, incorporam em suas pautas de reinvindicações, a educação. Não uma educação pensada pela cidade e levada para o campo, mas outra educação e outra escola, com outro projeto político pedagógico, que considere os sujeitos que compõem essa escola, o lugar onde vivem, as suas culturas, as suas identidades, as suas lutas e o seu projeto de sociedade.

II. Assim, não é apenas um movimento por educação, mas, um movimento por uma educação especifica que transforme a sociedade e a emancipação da classe trabalhadora do campo, que desde a invasão estrangeira, esteve às margens dos processos educativos. Então, os movimentos sociais do campo pretendem romper com o paradigma da educação rural e defendem uma educação DO e NO campo. “NO: os sujeitos tem (sic.) o direito de serem educados no lugar onde vivem. DO: o povo tem direito a uma educação pensada desde o lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2004, p. 149).

III. Com isso, podemos compreender que, pensar numa escola do campo é pensar, sobretudo nos sujeitos que compõem essa escola e, a partir deles, construir um projeto político e pedagógico que atenda às necessidades reais dessas populações, que promova a emancipação e a superação de conteúdos e de formas que os condena indefinidamente à exclusão.

.jpg)

Comentários